一、我国R&D经费统计沿革

我国科技统计起步于20世纪80年代中期,经过30余年的发展,在规范统计标准、完善统计体系、改进统计方法、拓展统计范围等方面取得了长足进步,R&D经费也逐步取代科技活动经费成为科技统计的核心指标。

(一)R&D经费统计的探索和建立时期(1985—1999年)

1985年,由原国家科委牵头并会同有关部门在全国实施了我国第一次科技普查。之后,科技和教育部门根据本部门管理需要分别建立了政府属科研机构和高等学校年度科技统计制度,统计部门建立了大中型工业企业年度科技统计制度。

1992年,国家统计局在规范和协调部门科技统计制度的基础上,建立了科技综合统计报表制度,开始收集整理反映我国全社会科技活动的统计资料,并初步形成了政府综合统计和部门统计相结合的科技统计调查体系。国家统计局于当年首次发布了我国R&D经费投入情况。科技综合统计报表制度建立之初,其范围仅包括科研机构、高校和大中型工业企业,不能反映科技活动日益活跃的小型工业企业及其他行业的情况。为解决统计调查范围不全的问题,国家统计局在20世纪90年代中期建立了科技统计滚动调查制度,即对小型工业企业及建筑业、运输邮电业、农业和地质水利业、医疗卫生业、软件业等科技活动相对密集的行业建立了每5年为一周期、每年调查1~2个行业的调查制度。

(二)R&D经费统计的转型和调整时期(2000—2017年)

2000年,国家统计局制定并发布了《科技投入统计规程(试行)》,对科技投入统计口径和计算办法作出了制度化规定。同年,经国务院批准,科技部和国家统计局等7个部门联合开展了首次全国R&D资源清查。2009年,国家统计局又会同科技部等6个部门联合开展了第二次全国R&D资源清查,并开始淡化“科技”的概念,更加突出强调自主创新,由科技统计向R&D统计转变。这一时期,工业企业科技活动情况还纳入首次全国经济普查,并形成工作惯例成为此后历次全国经济普查的重要内容之一。

2011年,工业企业科技活动情况年报正式纳入我国企业一套表统计改革,企业数据报送方式由逐级上报改为联网直报,实现了统计生产方式的重大变革。

2015年,国家统计局对规模以上工业企业科技统计报表制度进行了重大改革,将科技活动修改为研发活动,实现了由科技统计向R&D统计的根本性转变。

2016年,国家统计局将R&D统计调查范围由工业扩展到建筑业和服务业。调查范围的扩大为R&D计入GDP核算改革提供更加准确的数据信息。

(三)R&D经费统计的深化改革时期(2018年至今)

2018年,针对企业科研管理和会计制度逐步健全的发展实际,国家统计局以第四次全国经济普查为契机对企业研发活动统计报表填报方法和依据进行改革,由原来的“项目归集法”调整为“财务支出法”,将用于R&D经费计算的基础指标与企业财务登记指标直接关联,进一步明确了基础数据来源,有效提高了源头数据的准确性,降低了企业和基层统计人员负担。

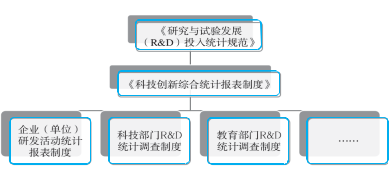

2019年,国家统计局总结前期工作经验和成效,结合国际标准修订和新阶段我国发展实际,制定发布了新版《研究与试验发展(R&D)投入统计规范(试行)》(以下简称《规范》),对R&D统计的基本概念、统计方法、遵循原则、实施方式、职责分工等进行全面系统的规定,成为统领我国R&D统计体系的“上位法”。在《规范》之下,国家统计局逐步完善《企业研发活动统计报表制度》《科技创新综合统计报表制度》等统计调查制度,科技、教育等部门建立完善研究机构和高等学校R&D相关统计制度,这些统计制度成为统计调查具体执行的“指导书”。我国R&D统计的规范性、完整性和体系化建设取得显著成效。

2020年,我国R&D统计调查范围由规模以上企业进一步延伸到规模以下企业,此后又将地方三甲医院和科研育种企业纳入常规调查,至此基本实现了对创新活跃主体的全覆盖。

二、我国R&D经费统计框架

企业、各类研究机构和高等学校是我国R&D经费投入的三大执行主体,立足国情,R&D经费统计实行“条块结合、分级负责”的整体框架,即由国家统计局、科学技术部、教育部等部门分工负责组织实施,国家统计局综合汇总发布。其中科学技术部负责政府属研究机构和相关非企业法人研究机构R&D经费统计,教育部负责高等学校及附属医院的R&D经费统计,国家统计局负责各类企业法人单位以及其他事业法人单位的R&D经费统计。

国家统计局作为政府综合统计部门,负责管理和协调各有关部门的R&D经费统计工作,组织各有关部门研究相关方法制度,制定《科技综合统计报表制度》和相关调查方案,综合汇总并发布全社会R&D经费等统计数据。各有关部门根据《科技综合统计报表制度》和相关调查方案要求,制定本部门统计制度,经报国家统计局审批后组织实施,并须按《科技综合统计报表制度》要求向国家统计局报送有关数据。

图1 我国R&D经费统计规范和制度体系

三、R&D经费统计口径和计算方法

(一)指标统计口径

R&D经费是指报告期为实施R&D活动而实际发生的全部经费支出。不论经费来源渠道、经费预算所属时期、项目实施周期,也不论经费支出是否构成对应当期收益的成本,只要报告期发生的经费支出均应统计。就上述各类调查单位而言,R&D经费分为内部经费和外部经费。

内部经费是指报告期调查单位内部实施R&D活动而实际发生的经费支出。R&D内部经费按支出性质分为日常性支出和资产性支出。其中,日常性支出包括R&D活动人员的劳务费,为实施R&D活动而购置的原材料、燃料、动力、工器具等低值易耗品,以及相关直接的管理和服务等支出;资产性支出是指报告期调查对象为实施R&D活动而进行固定资产建造、购置、改扩建以及大修理等的支出,一般主要为仪器设备支出。无论是日常性支出还是资产性支出,在统计口径上都强调是为实施R&D活动而发生的支出,对于R&D活动与生产活动或其他活动共用的人员、设备、原材料等应按照合理的方法进行分劈计算。

外部经费是指报告期调查对象委托其他单位或与其他单位合作开展R&D活动而转拨给其他单位的全部经费。为避免重复计算,全社会R&D经费为调查对象R&D经费内部支出的合计。

(二)指标计算方法

R&D概念专业性强、复杂度高,统计工作实施需将相对抽象的概念具象化,对计算R&D经费指标所需的基础数据和资料开展统计调查。因企业、研究机构和高等学校等不同类型调查单位采集的基础数据不同,R&D经费计算方法也略有不同。

为顺应国际标准规范修订和我国企业新会计准则的大范围施行,2018年国家统计局对各类企业R&D经费指标的统计方法和填报依据进行了改革,在基础数据采集上由项目归集法调整为财务支出法,即企业根据会计账登记的研究开发会计科目以及研究开发项目资料填报相关基础数据,统计部门根据企业研究开发基础数据计算R&D经费。改革后,源头数据采集更为贴近企业管理实际,与财政和税务等政策部门规定更趋一致,企业填报负担得到有效减轻,R&D经费统计方法也更为科学合理。

研究机构和高等学校R&D经费统计分别由科技部门和教育部门组织实施,主要依托本单位的科学研究经费或科技活动经费等进行计算填报。

四、R&D经费统计工作流程

R&D经费统计工作流程包括统计设计、业务培训、数据采集、数据审核评估汇总以及数据发布等环节。

在统计设计环节,国家统计局进行企业R&D经费统计工作的顶层设计,包括调查内容、调查对象、调查组织分工、数据采集方法、数据审核规则和报送方式、统计汇总或整理方案、相关信息系统和应用软件等,形成《企业研发活动统计报表制度》和实施要点,同时设计确定全社会R&D经费综合汇总方案,形成《科技综合统计报表制度》。各有关部门根据《R&D投入统计规范(试行)》《科技综合统计报表制度》以及部门工作需求,对本部门统计工作内容和实务作进一步设计。

在业务培训环节,国家统计局、科学技术部、教育部等按照本部门统计工作内容和实务要求,组织对本系统相关业务人员开展逐级业务培训。

在数据采集环节,国家统计局、科学技术部、教育部等部门按照职责分工,进行相关任务部署,负责本系统职责分工内R&D活动相关基础数据的采集工作。

在数据审核、评估、汇总环节,各级有关部门负责本级R&D活动基础数据的审核评估与汇总工作,并按有关规定上报。国家统计局负责计算汇总全社会R&D经费统计数据,各级统计部门负责综合汇总本级辖区内R&D经费统计数据。

在数据发布环节,全社会R&D经费统计数据由国家统计局负责发布,各有关部门的统计数据按照国家有关规定发布。各地方统计数据经上级主管部门认定后方可发布。