一、正确解读固定资产投资统计数据应注意的问题

(一)固定资产投资价格问题

固定资产投资增长速度包括名义增长速度和实际增长速度。当前国家统计局发布的固定资产投资增长速度一般都是名义增长,主要原因是由于受统计力量不足的限制,目前固定资产投资价格的编制和发布还不能与固定资产投资统计同步进行。例如,目前固定资产投资(不含农户)是按月统计,而固定资产投资价格指数是按季编制。从历史数据来看,固定资产投资统计数据可以追溯到1952年,而固定资产投资价格指数是从1991年开始编制。由于其他经济指标如GDP、工业增加值等一般都使用扣除价格因素后的实际增长速度,因此,在使用和研究固定资产投资统计数据与其他经济指标关系时,要注意考虑固定资产投资价格因素的影响。

(二)固定资产投资不等同于固定资本形成

详见《国内(地区)生产总值》。

(三)固定资产投资的统计方法问题

在目前固定资产投资月度统计中,主要是按照累计统计的方法,是统计从年初开始到当月累计完成的投资,并与上年同月累计投资相比,计算出累计投资同比增长速度。同时,为了便于测算环比增长速度,通过倒减的方式计算当月完成投资。由于投资经济活动的波动性和季节性较强,为提高统计数据的可比性,当前,国家统计局除发布月度固定资产投资累计完成投资和累计同比增长速度外,还按月发布固定资产投资额环比增长速度。

二、如何解读1981—2022年全社会固定资产投资统计数据

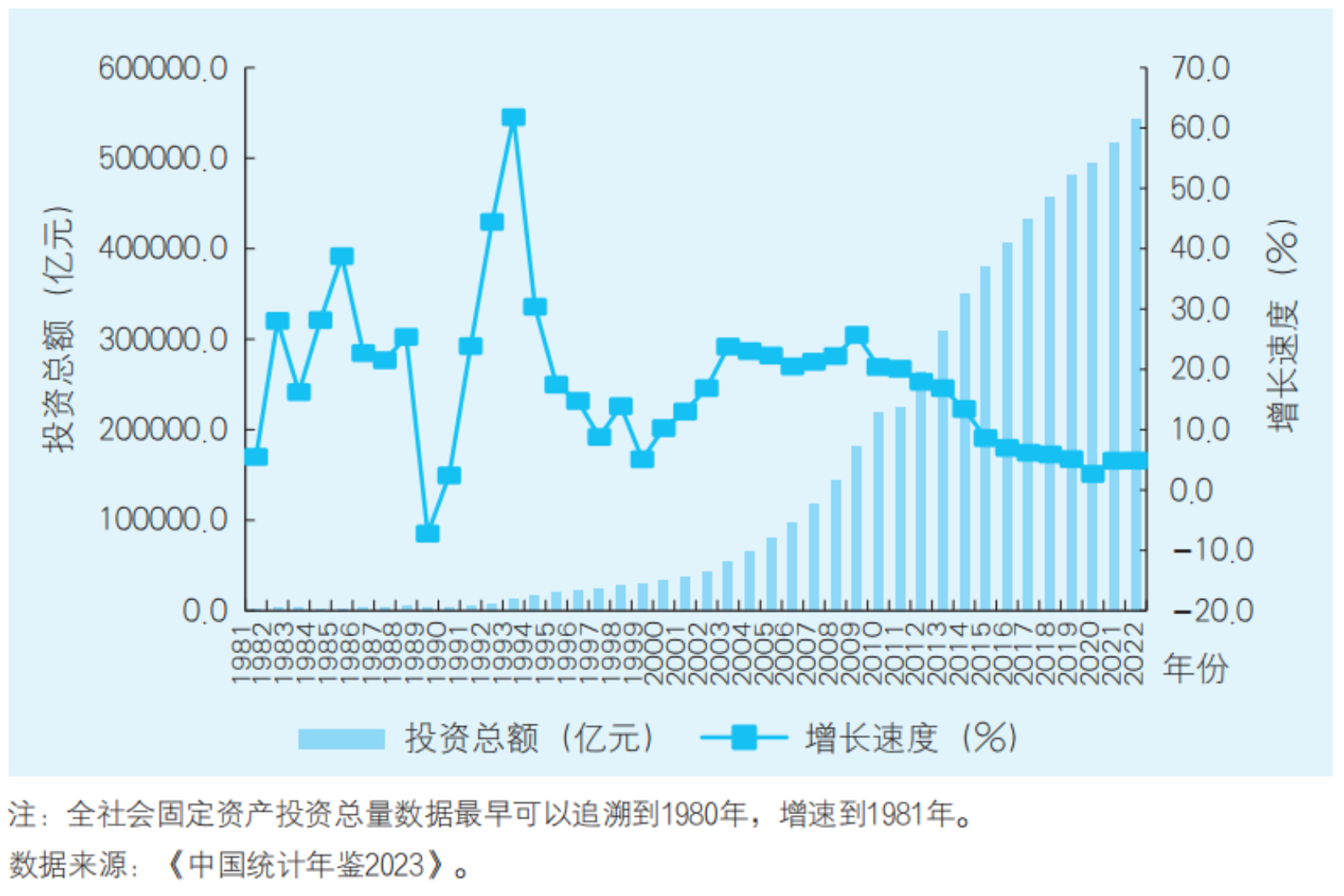

图1展示了1981—2022年中国全社会固定资产投资数据的变动情况。从图中可以看出,中国固定资产投资共经历了五个比较明显的发展周期,五个发展周期所呈现的不同特点,也显示了在改革开放和社会主义市场经济发展过程中,国家宏观调控政策日趋合理和不断完善。

图1 1981—2022年全社会固定资产投资和增长速度

(一)第一个周期:1981—1989年

这是中国投资发展的起步阶段。改革开放以后,中国经济社会领域百废待兴,为使经济快速发展,国家加大了固定资产投入,1978年全民所有制基本建设投资仅为478亿元,1981—1989年,全社会固定资产投资年平均增长21.1%。

这一时期乡镇企业投资如雨后春笋般蓬勃发展,农村投资高速增长。1981—1989年,农村投资年均增长33.8%,比城镇投资年均增幅高16个百分点。9年中,有6年农村投资增长速度快于城镇投资,而稍后的1990—2007年的18年中,仅有1995年和1996年两年农村投资增长速度高于城镇投资增长速度。

在这一发展周期中,投资呈现出频繁波动的态势,8年中出现了1982年、1985年、1988年三年快速发展的波峰,也出现了1981年增长仅5.5%和1989年的负增长(改革开放以来唯一的一次负增长)。改革开放初期,国家进行了新中国成立以后第二次较大规模的清理项目和压缩投资,全民所有制单位基本建设投资规模增长大幅回落,1981年全社会投资呈低速增长。随后,市场和投资体制改革激发了巨大的投资热情,1982年投资增速达28%,1985年、1988年全社会投资分别比上年增长38.8%和25.4%。针对投资过度膨胀,国家采取了治理整顿措施。1988年9月底,国务院发出《关于清理固定资产投资在建项目、压缩投资规模、调整投资结构的通知》,并于10月底派出10个工作组赴全国各地进行检查。受治理整顿措施影响,1989年中国全社会投资当年下降7.2%。

(二)第二个周期:1990—1999年

这一时期投资以特区投资、沿海投资和开发区投资为重点,是改革开放以来中国固定资产投资发展最快的时期。1990—1999年,全社会累计固定资产投资年均增长24.1%,比1981—1989年均增幅提高3个百分点;城镇投资年均增长25.7%,增幅提高7.9个百分点;农村投资年均增长19.5%,增幅回落14.3个百分点。

这一周期投资增长速度先升后降,呈倒“V”字曲线。20世纪90年代前期,在房地产和特区、开发区投资高速增长的带动下,全社会投资创下了1992年、1993年分别增长44.4%和61.8%的超高速度。投资膨胀加剧了当时已非常严峻的物价形式,1994年居民消费价格涨幅达24.1%,是改革开放以来通货膨胀最为严重的一年。为避免经济出现大波动,1993年6月国务院出台了16条措施,主要运用经济办法,也采取必要的行政手段和组织措施进行宏观调控。1994年国务院组织检查组,进行了新开工项目检查,1995年又进行了投资大检查。在坚决控制新开工项目、加强投资资金源头控制、加强项目审批工作管理、加强检查监督等严格的宏观调控政策的影响下,投资增幅逐渐回落。1997年,亚洲金融危机爆发,中国经济受到很大影响,当年全社会投资增长速度降至8.8%。为保证经济健康发展,从1998年开始,国家连续九年发行了万亿元以上的特别国债进行基础设施投资,以刺激经济的增长。然而,1999年中国投资增长速度仍只有5.1%。

(三)第三个周期:2000—2008年

经历了上一个投资高速发展又快速回落的周期以后,2000年开始,中国固定资产投资步入了平稳快速发展的时期。2000—2008年,全社会累计固定资产投资年均增长18.1%。

这一周期投资增长的特点是平稳、快速增长持续时间长,并实现了由东部地区为主的快速增长向以中、西部地区为主的快速增长转变。经过了2000—2002年三年的启动后,从2003年开始,全社会固定资产投资连续6年增速在20%以上,这是建立在投资经历了多年快速发展、在庞大基础之上实现的高速度。

这一周期的投资平稳快速增长得益于国家更加娴熟地运用有保有压、充分利用市场对投资进行调节的宏观调控政策,调控更加注重运用了经济和法律手段,收到了良好的效果。

(四)第四个周期:2009—2014年

经过上一周期投资连续6年的平稳快速增长,这一周期投资增速稳中趋降,但各年增速均保持在13%以上。2009—2014年,全社会累计固定资产投资年均增长16.8%。

2008年以来,为应对国际金融危机的冲击,中央先后出台了“四万亿投资计划”、“十大产业”振兴规划、《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》、“新非公36条”等一系列扩大内需、促进经济增长的政策措施,同时出台了相应的财政金融政策予以支持,保证了投资的较快增长。特别是2009年,在国有及国有控股投资的强力拉动下,全社会固定资产投资实现了25.7%的快速增长。但随着国际市场需求减弱,外贸环境恶化,国内人工、原材料成本大幅上涨,部分行业产能过剩等因素的影响,投资增速逐年放缓。

(五)第五个周期:2015—2022年

从2015年开始,全社会固定资产投资增速结束了自2000年开始连续15年两位数增速的高增长态势,转为个位数低增长。2015—2022年,全社会累计固定资产投资年均增长6.2%。

2015年以来,投资增速总体保持平稳降档的态势。2020年,受新冠疫情暴发影响,全社会固定资产投资增速回落至2.7%,为1991年以来最低增速。随着地方政府专项债券加快发行、政府和社会资本合作(PPP)模式有序推广等一系列政策发力,2021年以来投资保持恢复态势,投资规模不断扩大,投资结构持续优化,但受制造业承压加剧、房地产投资下行、地方债高压、社会融资需求走弱等突出问题制约,稳投资压力依然较大。