一、概述

粮食产量统计调查是国家统计调查项目,由国家统计局统一组织实施。国家统计局制定了全国统一的粮食产量统计调查制度,规定了全国统一的粮食产量统计调查和计算方法,组织国家统计局各级调查队开展粮食产量的统计调查工作。国家统计局各调查总队具体负责组织指导所在省(区、市)粮食产量调查工作;国家统计局县级调查队及部分县级统计局负责主要粮食产量的现场调查工作,并对原始数据进行整理、审核、录入和直接上报。

稻谷、小麦和玉米等主要粮食品种主要通过抽样调查的方法获得播种面积和单产数据。中国农户众多,除农业普查年份之外,每年都全面调查一遍是不可能的。播种面积通过对地抽样调查技术与遥感测量技术相结合,抽选出对省级和粮食生产大县面积调查有代表性的样本村(网格)和样方地块开展调查,并以多尺度的卫星遥感影像为基础,测量取得全部农作物种植用地地块面积相关数据、抽中村(网格)的主要农作物种植情况、全省(区、市)主要农作物种植空间分布情况。单产采用抽样的方法对农作物进行测产。测产主题农作物是指小麦、稻谷、玉米等作物,均采用实割实测。其他测产农作物是指除测产主题作物之外,需要上报产量的作物,采用入户测产、单收单测或入户访问等方式。

粮食统计调查按粮食的播种和收获季节进行。夏粮、早稻、秋粮分别按种植意向、播种面积、预计产量、实际产量等进行统计调查(大约11次);每年按公布日历对统计调查结果进行发布。

二、抽样调查方法

小麦、玉米、稻谷等主要粮食作物的产量占到全部粮食产量的90%以上。常规年份的中国粮食产量主要是通过抽样调查的方法统计出来的。因此,要了解中国粮食统计调查,必须要对主要粮食抽样调查方法有全面清楚的认识。

(一)历史沿革

新中国成立以来,以抽样调查方法开展粮食产量统计调查,大致经历了4个发展阶段。

1.初创阶段

1962年,遵照周恩来指示,国务院批准国家统计局成立全国农产量调查队,其主要任务就是通过借鉴印度的抽样调查方法,对全国及各省(区、市)粮食作物单位面积产量进行抽样调查。“文化大革命”中,随着全国农产量调查队被下放到各地,全国性粮食产量抽样调查工作被迫中断。

2.恢复阶段

1984年,经国务院批准,国家统计局成立了农村社会经济调查总队,并在各省(区、市)成立了省级农村社会经济调查队,在全国857个县成立了县级农村社会经济调查队,各级农调队的主要职责就是承担农产量抽样调查和农村住户调查。在调查队伍建设的同时,粮食产量抽样调查制度也建立起来。当时,调查内容只有主要粮食作物的单位面积产量,采取的是多阶段系统抽样的方法,以省(区、市)为总体,以县为一级抽样单位,按县、乡(镇)、村、组的行政层级分阶段抽样。

3.调整阶段

1996年,我国开展了第一次全国农业普查,开启了全面、深入推进粮食抽样调查的新阶段。2005年,经国务院批准,国家统计局对直属调查队管理体制进行改革,将国家统计局各级农村、城市和企业调查队整合,组建31个省(区、市)调查总队和新疆生产建设兵团调查总队、333个市(地、州、盟)调查队、887个县(市、区、旗)调查队,作为国家统计局垂直管理的省、市、县派出机构,独立开展调查工作。

4.发展阶段

一是开展农作物对地抽样调查。2009年,为进一步提高粮、棉等重要农产品统计调查的数据质量,国家统计局利用第二次全国土地调查等数据资料,在辽宁、吉林、江苏、安徽、河南、新疆开展县级农作物播种面积对地抽样试点调查工作。2011年,在2009年县级试点的基础上,国家统计局在辽宁、江苏、河南开展农作物对地调查省级试点工作。2015年,全国13个粮食主产区陆续完成了农作物对地抽样调查。

二是建立产粮大县抽样调查制度。2012年,国家统计局与国家发展改革委、农业部联合下发通知,建立县级粮食产量抽样调查制度,开展县级粮食产量抽样调查工作。先期在内蒙古、吉林、江苏、安徽、江西、山东6省(区)开展县级粮食产量抽样调查工作,2013年起逐步扩展到全部产粮大县。

三是全面推进遥感技术应用。2016年,第三次全国农业普查中,国家统计局引入遥感等空间信息技术,对主要农作物播种面积进行了遥感普查,将农作物对地抽样和遥感测量结合设计,初步建立了卫星全覆盖测量、无人机精确调查、人工实地核实的“天空地”立体化的农作物遥感测量对地调查方法体系。

四是实施粮食统计调查归口管理。2019年,国家统计局印发《粮食畜牧业统计调查数据归口管理方案》,要求粮食、畜牧业统计调查数据管理工作统一归口由国家统计局各调查总队负责,执行国家统一方案,进一步理顺了农村统计调查工作机制,避免了重复统计,切实提升了农村统计调查效率,提高了农村统计调查数据质量。

五是开展大豆玉米带状复合种植和再生稻调查。为落实党中央、国务院决策部署,进一步完善粮食生产统计方法,2022年新增大豆玉米带状复合种植和再生稻统计调查,制定了相关统计方案。

(二)现阶段抽样调查方法介绍

1.抽样总体国家省级样本网点的目标总体是调查区域内的农作物种植用地,抽样总体是国家调查县内的农作物种植用地。国家产粮大县等县级网点的目标总体与抽样总体一致,为县内的农作物种植用地。

省级调查网点从国家调查县中抽选,需要首先检验抽样总体与目标总体的一致性。检验方法是对目标总体和抽样总体的主要农作物品种种植结构一致性进行比较评估,使用的比较指标是农作物种植强度。如果评估表明抽样总体与目标总体的一致性较好,即具备二相样本的特征,则抽样总体符合抽样设计要求。如果抽样总体与目标总体的一致性有较大偏离,不具备二相样本的特征,则需要将目标总体按照地理位置、种植习惯等拆分成若干子总体,如江苏可拆分成苏南、苏北2个子总体,然后再分别进行测算评估。如果拆分成子总体后仍无法满足要求,则需要考虑调整抽样总体的县构成,直到满足一致性要求。

2.抽样方法

抽样调查设计包括主要农作物品种播种面积抽样和单位面积产量抽样两部分。

(1)播种面积调查的样本抽选。以农作物种植用地面积为设计变量,采用以分农作物品种种植强度分层、与农作物种植用地面积规模成比例(PPS)的抽样方法抽选样本村(或公里网格)。

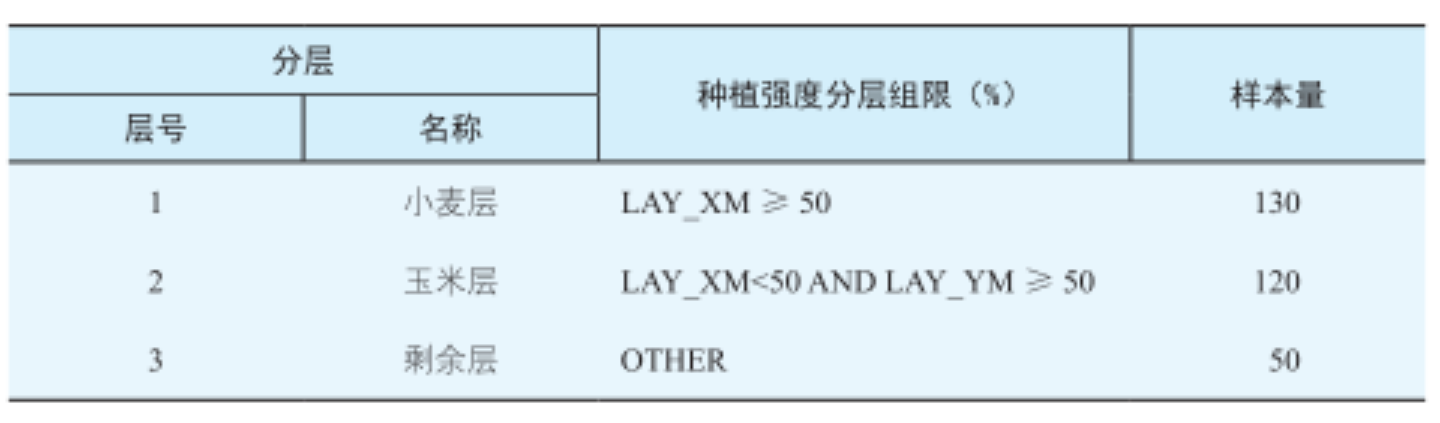

具体步骤如下:对村级单位按种植强度进行分层,可分为水稻层、小麦层、玉米层、棉花层等。分层可结合各主要农作物的种植强度的中位数和相应的单元数量,初步确定分层的组限,将位于组限上的单元作为该层的全部单元,剩下的继续分层,分层总数最多不超过5层。各地结合分层后各层的农作物种植用地规模、主要农作物品种种植强度的差异等情况,确定样本量。一般省级网点规模为300~500个村,个别农作物综合播种面积较小的省(区、市),省级网点规模可适当调整为200左右个村。县级样本规模根据各地实际情况确定,一般为15~25个村。最终样本量根据精度检验情况调整。样本量分配事例如表1所示:

表1 Z省主要农作物抽样分层及各层样本量的分布情况

对各层内的村级单位按村代码升序排队,形成序列。采取与农作物种植用地面积规模成比例的不等概率(PPS)方法抽样。PPS抽选村过程示意如下:对各层按村代码由小到大排序,对设计变量即农作物种植用地面积(x)进行累计(![]() ),该累计值除以样本量( n ),得到组距(

),该累计值除以样本量( n ),得到组距(![]() )。在1至组距k的范围内随机选取一个抽样起点r。当农作物种植用地面积累计值

)。在1至组距k的范围内随机选取一个抽样起点r。当农作物种植用地面积累计值![]() 这一列中第一次出现大于等于随机起点r时,则抽中第一个样本村;当累计值

这一列中第一次出现大于等于随机起点r时,则抽中第一个样本村;当累计值![]() 第一次大于等于 r+k 时,抽中第二个样本村;当累计值

第一次大于等于 r+k 时,抽中第二个样本村;当累计值![]() 第一次大于等于 r+2k 时,抽中第三个样本村。以此类推,抽选出 n 个样本村。

第一次大于等于 r+2k 时,抽中第三个样本村。以此类推,抽选出 n 个样本村。

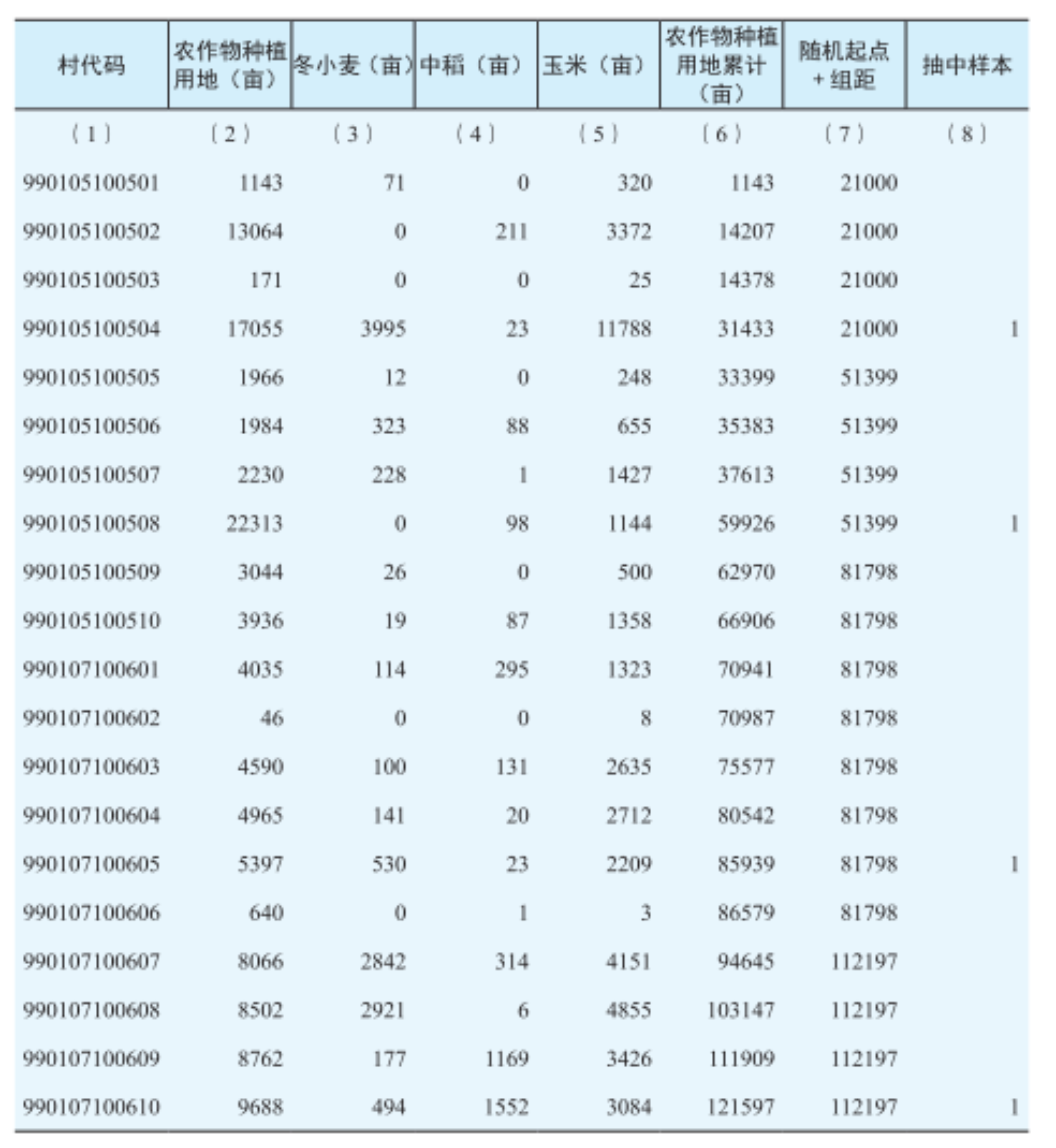

表2 各层样本村的抽选过程实例

以表2中的数据为例,进行样本村抽选的步骤如下:

确定样本村数:假设抽选4个样本村。

①计算组距:![]()

②设定随机起点:假设第7列中随机起点是21000。

③抽出第1个样本:第6列中第4个村的累计面积大于等于随机起点,为抽中的第1个样本,即![]() 。

。

④抽出第2个样本:第6列随机起点21000再加上一个组距30339等于51399,第6列中的第8个村其累计面积大于等于51399,为抽中的第2个样本,即![]() 。

。

⑤抽出第3个样本:第6列51399再加上一个组距30399等于81798,第6列中的第15个村累计面积大于等于81798,为抽中的第三个样本,即![]() 。以此类推,一共抽出4个样本。

。以此类推,一共抽出4个样本。

样本村的入样概率 = 抽中样本村数 ×(本村农作物种植用地面积 / 所在层农作物种植用地面积)

![]()

对全省全部主要农作物品种的抽样精度进行检验,相对标准误(CV)控制在5%以内。如检验达不到要求,对分层的组限和各层样本量进行调整,直到满足精度要求为止。

为优化调查工作、减轻调查工作量,国家产粮大县等县级样本一般在确定的省级样本基础上补充抽选,完成县级样本的抽选。在确定样本村后,从覆盖样本村有农作物种植用地分布的200米×200米网格(新疆为300米×300米网格)中,按照随机抽样原则继续抽取3个样方,对抽中的样方开展对地抽样调查。

(2)单位面积产量调查的样本抽选。在播种面积调查样本的基础上,继续抽取得到,在每个调查季目标农作物收获前完成。单位面积产量样本抽选过程分为两个阶段。第一阶段,从播种面积样本村中收集目标农作物播种面积和单产估计数,按单产估计数排队,以播种面积乘以村权数得到的结果进行累计,采用自加权系统抽样,抽选比例为1/2。如果种植目标农作物的村较少,适当增加抽样比例。第二阶段,对抽中的单产样本村再抽选固定数量的地块,每个地块放置固定数量的实测小样本,进行实割实测。

具体步骤如下:省级实测村(网格)样本抽选。确定省级实测调查作物品种,以全部有该实测作物种植的面积调查样本村(网格)为实测村(网格)抽样框;按抽样框内的村(网格)摸底(预计)的实测作物单位面积产量从小到大排序,并对其播种面积按扩展权数加权计算出扩展面积;以抽样框的村(网格)数量1/2的比例为目标样本量,以扩展面积的累计值除以目标样本量为距离,随机起点,扩展面积累计,等距抽出实测村(网格)样本。依次计算一致性差异系数和抽样误差系数,检测标准均为2%;如果不符合标准,则需要适当调整样本量,直到满足标准要求为止。

省级实测地块和小样本的抽选。在抽中的单产实测样本村(网格)全部面积样方中,按自然地块顺序编号并开展踏田估产(样方内无目标作物的自然地块编号顺延;但如果是因为受灾而绝收的,则依然要纳入估产序列),然后按估产水平降序排队,在播种面积累计的基础上,采用随机起点等距抽样抽取不少于5个自然地块,不足5个的全部抽选。

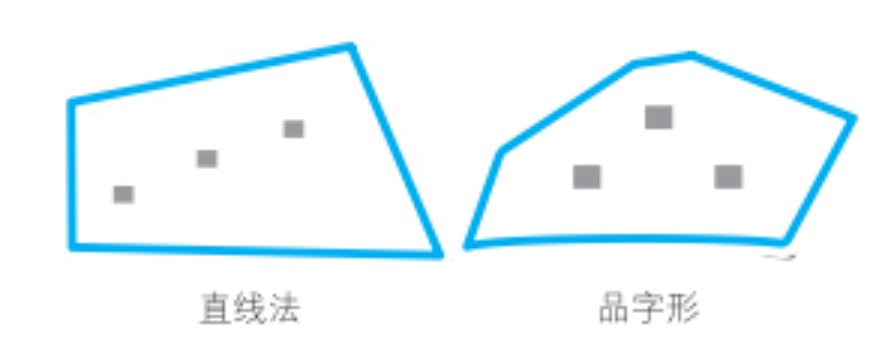

在抽中的实测地块样本中,如果调查作物连片种植的,直接在抽中自然地块内按直线法、三角边法、垄测法等随机、均匀放置3个小样本(10平方尺);如果调查作物交叉、分块种植的,则先确定种植该作物的地块,然后均匀放置3个小样本(见图1)。

图1单位面积产量实割实测小样本的放置(小麦)

粮食大县的实割实测。粮食大县实测样本村(网格)、实测地块和实测小样本的抽选方法与省级抽选基本一致。

三、计算方法

各类粮食作物产量的计算方法是,分别计算粮食播种面积和单位面积产量,将两者的结果相乘。

(一)粮食作物播种面积

利用各样方实地调查取得的目标农作物种植面积及其对应的设计权数,采用样本直接加权的方式进行目标农作物种植面积推算。

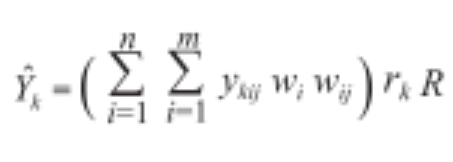

其中,![]() 是第k个目标农作物种植面积估计值;

是第k个目标农作物种植面积估计值;![]() 是第k个目标作物第i个样本村(网格)第j个样方的地面实测种植面积;

是第k个目标作物第i个样本村(网格)第j个样方的地面实测种植面积;![]() 是第i个样本村(网格)的第一阶段设计权数;

是第i个样本村(网格)的第一阶段设计权数;![]() 是第i个样本村(网格)第j个样方对应的第二阶段设计权数;

是第i个样本村(网格)第j个样方对应的第二阶段设计权数;![]() 为第k个目标农作物的抽样总体调整系数,等于抽样框中目标农作物总量与估计量之比;R为各目标农作物统一使用的目标总体调整系数,等于目标总体农作物种植用地面积与抽样框农作物种植用地面积之比。

为第k个目标农作物的抽样总体调整系数,等于抽样框中目标农作物总量与估计量之比;R为各目标农作物统一使用的目标总体调整系数,等于目标总体农作物种植用地面积与抽样框农作物种植用地面积之比。

(二)粮食作物单位面积产量

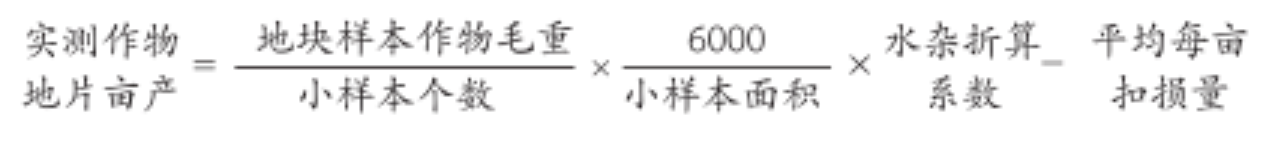

调查员或辅调员直接进入调查地块,在收获季节对小样本内的当季调查作物收割保存,待全部收获后将收割的样本晾晒、烘干、脱粒,测定含水率和杂质率,根据水杂率国家标准,计算水杂折算系数,公式如下:

![]()

在收割的地块中用测量框随机放置一定数量的样本,计算收割时平均每亩的割、拉、打损失量。同时,对运输和脱粒过程中的损失量进行估计。上述损失量的综合,就是平均每亩的扣损量。

按照下列公式,得出当季该作物的实测亩产:

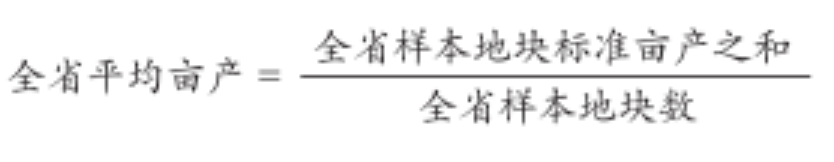

全省平均亩产如下:

(三)全省粮食总产量

全省总产量=省平均亩产×全省播种面积

各省(区、市)粮食产量相加,得到全国粮食总产量。通过以上计算方法,每年按季节,分别得到分省(区、市)和全国的夏粮、早稻、秋粮和全年粮食播种面积和产量。