1994—2022年中国经济运行大体可分为六个时期[1]:20世纪90年代高通货膨胀时期、亚洲金融危机时期、2002年下半年以来新一轮经济上升期、2008年的国际金融危机时期、2011年以来经济增速换挡时期和新冠疫情时期,货币供应量也经历了“高速增长—增长放缓—增速加快—高速增长—平稳增长—增速回升”的变化轨迹。

一、20世纪90年代高通货膨胀时期

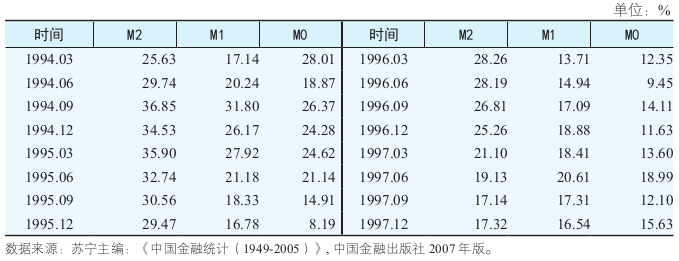

1992年邓小平南方谈话以后,中国经济迅速升温:1992年,中国GDP增长14.2%,比上年提高5个百分点,1993—1996年,GDP分别增长14%、13.1%、10.9%和10.0%,居民消费价格指数分别为114.7%、124.1%、117.1%和108.3%。与此相适应,货币供应量也快速增长,1994年中国M2增长34.5%,1995—1996年M2增速虽有所回落,仍分别增长29.5%和25.3%,这一时期是中国建立正式统计制度以来货币供应量增长最快的时期(见表1)。

表1 1994—1997年中国各层次货币供应量增长率

二、亚洲金融危机时期

1997年7月2日,泰国中央银行宣布泰国货币铢的汇率实行浮动,当天泰铢的汇率即下跌了近20%,标志着泰国金融危机的爆发。泰国的金融危机迅速蔓延到马来西亚、印度尼西亚和菲律宾,逐渐波及新加坡、中国台湾地区和香港特别行政区,酿成了亚洲金融危机。亚洲金融危机通过贸易等渠道对中国经济产生了剧烈的冲击:1998年中国出口增长0.5%,比上年回落20.5个百分点,1998年中国GDP增长7.8%,比上年回落1.5个百分点。1998—2002年,国内经济低迷,中国GDP增长基本在8%左右,居民消费价格指数增长几乎为0,1998—2002年末,中国广义货币M2增长分别为14.8%、14.74%、12.27%、14.42%、16.78%,这一时期货币供应量增速放缓。其中,2001年2月中国广义货币M2同比增长12.03%,是1994年中国建立货币供应量统计制度以来M2的最低增速。

三、新一轮经济上升期

2002年下半年以来,随着外需的恢复和固定资产投资的快速回升,中国经济增长进入新一轮上升期。2003—2007年中国GDP增长一直在10%以上,其中,2007年中国GDP增长13%。2003年6月末,广义货币M2同比增长20.82%,这是6年来M2增速第一次超过20%。2003—2007年广义货币M2增长分别为19.58%、14.67%、17.57%、16.94%、16.72%,明显高于亚洲金融危机时期。

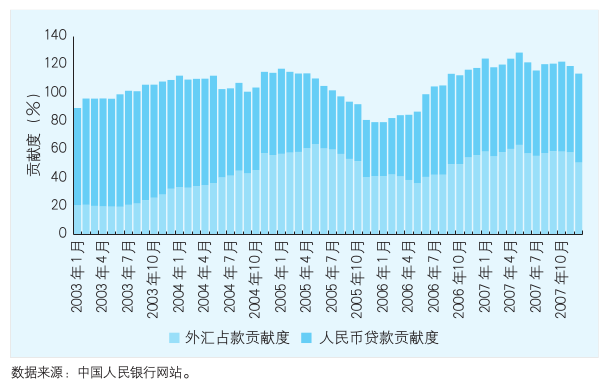

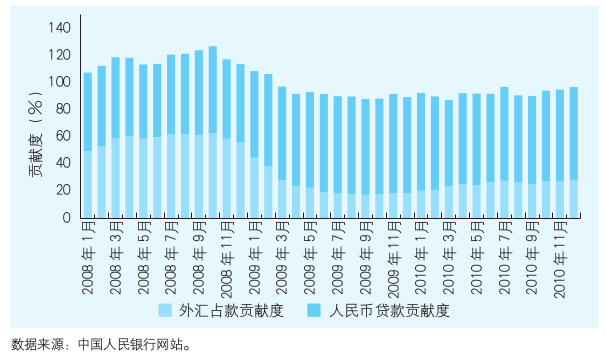

在这一时期,中国人民银行调控货币供应面临着国内信贷快速增长和资本流入、外汇占款的双重压力。一般而言,中央银行的外汇占款增加,基础货币增加,商业银行的信贷投放增加,广义货币M2也增加。从历史数据看,货币供应量M2增长率与金融机构(其他存款性公司)对非金融部门债权(即信贷投放)增速相近,这是因为信贷投放仍然是推动货币供应量扩张的主要渠道(见图1)。

图1 2003—2007年人民币贷款、外汇占款对M2的贡献度

外汇占款增加,基础货币增加,中央银行控制基础货币、信贷投放的压力增大。2002年以来,中央银行大规模发行央行票据对冲外汇占款的增加,2005—2007年中央银行发行央行票据分别为2.79万亿元、3.65万亿元、4.07万亿元。从历史上看,2000—2008年外汇占款平均每年增长30.05%,基础货币平均每年增长16.14%,人民币贷款平均每年增长13.48%。这表明,中央银行综合运用多种货币政策工具,保持了基础货币和货币信贷的平稳增长。

四、国际金融危机时期

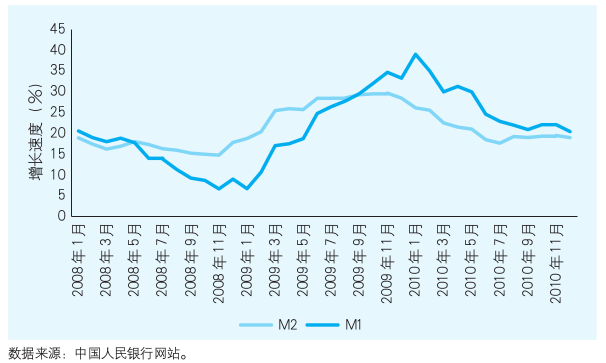

2008年受国际金融危机影响,国际金融市场流动性萎缩,世界经济深度衰退。在此背景下,中国人民银行及时调整了货币政策的方向、重点和力度,开始逐步实施适度宽松的货币政策,引导金融机构扩大信贷投放,加大金融支持经济发展的力度。2008—2010年广义货币供应量M2增长分别为17.8%、27.7%、19.7%(见图2);GDP增速分别为9%、8.7%、10.3%;居民消费价格指数分别为105.9%、99.3%、103.3%。

图2 2008—2010年各层次货币供应量同比增速

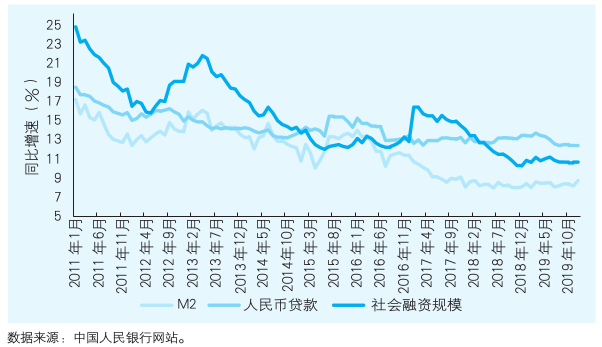

在这一时期,为保持银行体系充足的流动性用于信贷扩张,中央银行一方面通过暂停外汇占款对冲操作以投放基础货币增加货币供应量(见图3)。2008—2010年,中央银行净投放基础货币分别为2.77万亿元、1.48万亿元和4.13万亿元。另一方面,通过积极引导金融机构扩大信贷投放来增加货币供应量。2008—2010年人民币贷款新增额分别为4.9万亿元、9.6万亿元和7.95万亿元。

图3 2008—2010年人民币贷款、外汇占款对M2的贡献度

五、经济增速换挡时期

2011年以来,我国经济由高速增长阶段逐步转向高质量发展阶段,处于增长速度换挡期、结构调整阵痛期和前期刺激政策消化期。总体上,经济仍保持较快增长但呈现平稳减速态势。2011—2019年,我国GDP增长由9.6%平稳下降至6%;居民消费价格指数增长基本保持在3%以内,仅2011年为5.4%,物价水平保持基本稳定。

图4 2011—2019年M2、人民币贷款和社会融资规模同比增速

这一时期货币供应量增长相应放缓,可分为两个阶段。第一个阶段是2011—2016年末,广义货币供应量M2增速由13.6%逐步下降至11.3%,增速仍保持在10%以上,不过明显低于国际金融危机时期;第二个阶段是2017—2019年末,M2增长分别为8.1%、8.1%和8.7%。这一阶段M2增长更慢,不过,新增贷款和社会融资规模保持了较快增长,对实体经济提供有力支持。2017—2019年,人民币贷款新增额分别为13.53万亿元、16.17万亿元和16.81万亿元;社会融资规模增速分别为14.1%、10.3%和10.7%(见图4)。

六、新冠疫情时期

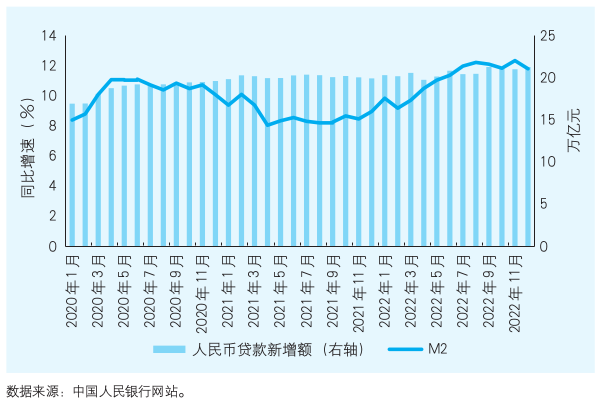

2020年以来,受新冠疫情冲击、俄乌冲突升级、国际贸易保护主义抬头等多种因素影响,全球经济出现深度衰退。在此背景下,中国人民银行加大逆周期调节力度,引导金融机构扩大信贷投放,加大金融对实体经济的支持力度。这一时期,我国经济增长大幅波动,呈现“增长放缓—快速反弹—增速回落”的特征。2020—2022年,我国GDP增长分别为2.2%、8.4%和3%。其中,2020年我国是全球唯一实现经济正增长的主要经济体。同期M2增速分别为10.1%、9%、11.8%,明显高于之前三年。

图5 2020—2022年M2同比增速和人民币贷款新增额

在这一时期,中国人民银行综合运用多种货币政策工具投放流动性。一是通过降准、中期借贷便利、再贷款、再贴现等工具,向金融体系提供货币支持。二是通过积极引导金融机构扩大信贷投放来增加货币供应量。2020—2022年,人民币贷款新增额分别为19.63万亿元、19.95万亿元和21.31万亿元(见图5)。其中,2020年新增人民币贷款比上年多2.82万亿元。

注:

[1]由于中国对外公布的货币供应量最早从1994年开始,因此,本节的分析也仅限于1994—2022年。