一、货币供应量的基本定义

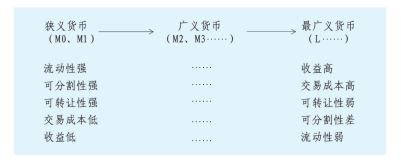

货币供应量是全社会的货币存量,是某一时点承担流通和支付手段的金融工具总和。货币供应量依据充当货币的金融工具“货币性”不同划分为M0、M1、M2、M3、M4不同层次(见图1)。

金融工具的“货币性”主要是指金融工具的流动性和收益性。

金融工具的流动性是指金融工具在多大程度上能够在短时间内以全部或接近市场的价值出售。充当货币的金融工具因其种类不同,其流动性不同,现金和活期银行存款能够按其全部面值用于购买产品、服务以及金融和非金融工具,其他有价证券则需要花费一定时间在证券市场上出售后转换成现金和活期银行存款后才可用于交换,因此现金和活期银行存款的流动性最强,支票和定期银行存款的流动性稍弱,其他有价证券的流动性最弱。

图1 货币供应量层次特征图

金融工具的收益性是指金融工具不仅本身具有一定面值,而且还可以赢得利息、红利或其他收益。一般来说,现金一般不具有收益性,活期存款可以获得较低的利息,而定期存款和其他有价证券的收益相对较高。

二、中国货币供应量层次划分

1994年,中国人民银行首次将中国的货币供应量分为M0、M1、M2三个层次。此后,货币供应量的口径经过多次修订。2001年6月,将证券公司客户保证金计入M2;2002年初,将在中国的外资、合资金融机构的人民币存款业务,分别计入不同层次的货币供应量;2011年将住房公积金存款和非存款类金融机构在存款类金融机构存款计入M2;2018年初,用非存款机构部门持有的货币市场基金取代货币市场基金存款(含存单);2022年末,将流通中数字人民币计入M0。当前,中国货币供应量层次如下:

M0=流通中现金

M1=M0+单位活期存款

M2=M1+单位定期存款+个人存款+其他存款

三、货币供应量计量方法

世界各国编制货币供应量时一般采取叠加法和加权汇总法两种方法。

叠加法就是将不同层次的货币简单进行加总的方法,其基本思路是以“搭积木”的方式将具有货币性的金融工具纳入不同的货币层次中,分别以M0、M1、M2、M3等表示。处在该序列中的位置越低,其货币性越强,相反,处在该序列中的位置越高,其货币性越弱。加权汇总法是对货币总量进行加权汇总的方法。其基本思路是对金融工具尽可能细分,同时选择一定的方法对各种金融工具的“货币性”强弱进行测定,再以测定的结果作为权数,对每一种金融工具进行加权汇总,其实质是一种加权形式的货币总量。显然,在该方法中对每类金融工具“货币性”强弱的判断是关键,由于判断货币性强弱的具体方法较多,且在理论与实践上尚难以达成共识,目前还处于积极的探索之中。

中国货币供应量目前采用叠加法进行计量,其数据来源于各类存款性公司[1]上报的数据(见表1)。

表1 货币供应量统计月报表式

|

项目名称 |

本月余额 |

|

货币供应量(M2) |

|

|

货币(M1) |

|

|

流通中货币(M0) |

|

|

单位活期存款 |

|

|

准货币 |

|

|

单位定期存款 |

|

|

个人存款 |

|

|

其他存款 |

注:

[1]存款性公司包括主要从事金融中介业务和发行包含在一国广义货币概念中的负债的所有居民金融性公司和准公司。在中国,存款性公司主要包括中国人民银行、银行、农村信用合作社(含联社)和企业集团财务公司等。