分析判断经济形势常常围绕以下四大宏观目标进行:经济增长、充分就业、物价稳定、国际收支平衡。这四大目标相互联系、相互影响、相互制约,宏观调控的目的在于恰当处理这四方面的关系,寻求一个最佳平衡点。通过全面观察这四大指标,可以了解社会总供给和总需求变化,掌握经济运行的总体状况。

一、经济增长

经济增长通常是指在一个较长的时间跨度上,一个国家经济总产出或人均产出水平的持续增加。经济增长是一个宽泛、综合的概念,狭义的经济增长主要指国内生产总值(简称GDP)增长。国内生产总值是一个国家或地区的所有常住单位在一定时期内所生产的全部最终产品和服务的价值总和。GDP可以反映一个国家或地区的总体经济规模,GDP增长率可以反映经济总量的增长速度。经济增长可以从供给和需求两方面来反映。从供给端看,主要参考指标有第一产业增加值、第二产业增加值(包括工业增加值和建筑业增加值)、服务业增加值等;从需求端看,主要参考指标有社会消费品零售总额、固定资产投资、进出口总额等。

二、充分就业

充分就业,也称作完全就业,是经济学中的一个假设,是指在某一工资水平之下,所有愿意接受工作的人,都获得了就业机会。充分就业并不等于全部就业,在充分就业情况下,仍然会存在摩擦性失业和结构性失业。经济学家把在这种情况下的失业率称为自然失业率,有时被称作长期均衡的失业率或充分就业的失业率。我国用来衡量就业的指标有城镇调查失业率、城镇新增就业人数、外出务工农村劳动力规模、就业人员等。

三、物价稳定

作为反映社会总供求状况的“晴雨表”,物价是观察经济运行状况的重要方面。宏观调控的目标之一就是要维护物价稳定,即抑制通货膨胀、避免通货紧缩、维护币值稳定。货币的现实购买力大于产出供给,导致货币贬值,而引起的一段时间内物价持续而普遍的上涨现象,被称为通货膨胀,其实质是社会总需求大于社会总供给。衡量通货膨胀的常用指标有居民消费价格指数(CPI)、工业生产者出厂价格指数(PPI)、国内生产总值平减指数等。居民消费价格指数,反映了某一时期消费领域价格变动情况。工业生产者出厂价格指数,反映了某一时期生产领域价格变动情况。国内生产总值平减指数则反映了全社会物价总水平的变动情况,是最综合、最宏观的价格指标。

四、国际收支平衡

国际收支平衡是指国际收支差额处于一个相对合理的范围内,既无巨额的国际收支赤字,又无巨额的国际收支盈余。一国国际收支的状况主要取决于该国进出口贸易和资本流入流出状况。国际收支平衡表是反映一定时期一个国家或地区同外国的全部经济往来的收支流量表,可以系统反映一国的国际收支状况、收支结构以及储备资产的变动情况。按照国际货币基金组织《国际收支和国际投资头寸手册》(第六版),国际收支平衡表的标准组成包括三个基本部分:经常账户、资本账户、金融账户。除了国际收支平衡表,分析国际收支状况时通常还会用到进出口差额、外汇储备、人民币汇率等辅助指标。

五、分析宏观经济的新视角

经过长期发展,我国实现了全面建成小康社会的第一个百年奋斗目标,开启了全面建设社会主义现代化国家的新征程。党的二十大报告指出,高质量发展是全面建设社会主义现代化国家的首要任务,必须完整、准确、全面贯彻新发展理念,推动经济实现质的有效提升和量的合理增长。适应我国发展新阶段,要及时完善宏观分析视角,分析研究经济形势不仅要关注规模和速度,更要注重质量和效益,特别是创新、协调、绿色、开放、共享发展等方面的进展和情况。具体来看,创新发展着重反映国家战略科技力量建设、创新能力提升以及新旧动能转换情况,常用指标有研究与试验发展(R&D)经费投入强度,“三新”经济增加值,战略性新兴产业、装备制造业、高技术产业增加值及固定资产投资,实物商品网上零售额,全员劳动生产率,专利申请量等。协调发展主要关注产业结构、需求结构、区域结构、城乡结构及收入分配结构情况,常用指标有三次产业增加值占国内生产总值比重,最终消费率,资本形成率,三大需求贡献率,地区生产总值占全国的比重,常住人口城镇化率,城乡居民人均可支配收入之比,基尼系数等。绿色发展旨在体现经济社会低碳转型、人与自然和谐共生情况,常用指标有单位国内生产总值能耗,单位国内生产总值二氧化碳排放强度,单位国内生产总值用水量,清洁能源消费量占比,城市空气质量优良天数等。开放发展重在展现高水平对外开放情况,常用指标有一般贸易进出口占比,对共建“一带一路”国家、东盟等新兴市场进出口额,自由贸易试验区进出口额,跨境电商进出口额,高技术产业实际使用外资等。共享发展集中反映保障和改善民生情况,常用指标有全国居民人均可支配收入,全国居民人均消费支出,恩格尔系数,基本养老保险参保人数,基本医疗保险参保人数,九年义务教育巩固率,高等教育毛入学率,卫生技术人员数,民政服务床位数等。

六、示例

2022年在中国经济发展历程中极不寻常、极不容易、极为重要。面对风高浪急的国际环境和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务,我国加大宏观调控力度,有效应对超预期因素冲击,宏观经济大盘总体稳定,高质量发展取得新成效,为全面建设社会主义现代化国家开好局起好步奠定了坚实基础。

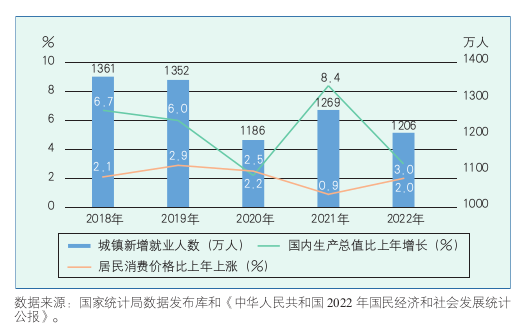

一是经济平稳增长。2022年,国内生产总值1204724亿元,突破120万亿元再上新台阶;按年平均汇率折算达18万亿美元,稳居世界第二位。从增速看,2022年国内生产总值比上年增长3.0%,在世界经济体量排名靠前的主要经济体中增速领先。从人均水平看,2022年人均国内生产总值达12683美元,稳居中高收入国家行列。二是就业基本盘稳固。2022年,全国城镇新增就业1206万人,超额完成1100万人以上的预期目标;年末全国城镇调查失业率降低至5.5%。三是物价涨势温和。2022年,居民消费价格比上年上涨2.0%,低于3%左右的预期目标,“中国价稳”与“全球通胀”形成鲜明对比。四是国际收支基本平衡。2022年,我国货物进出口总额为41.7万亿元,首次超过40万亿元,贸易顺差比上年扩大36%。在全球对外投资明显放缓的情况下,2022年我国实际使用外资(按人民币计价)按可比口径比上年增长6.3%;年末外汇储备余额31277亿美元,保持在3万亿美元以上,稳居世界第一位。

与此同时,新发展理念深入贯彻落实,新发展格局加快构建,高质量发展取得积极进展。创新驱动引领作用增强。2022年底,每万人口高价值发明专利拥有量达9.4件;规模以上高技术制造业增加值比上年增长7.4%;实物商品网上零售额比上年增长6.2%。经济发展协调性提升。2022年,制造业增加值占国内生产总值比重达27.1%;内需增长对经济增长贡献率超过80%;年末常住人口城镇化率提高至65.22%。绿色转型步伐稳健。2022年,万元国内生产总值能耗比上年下降0.1%;水核风光电等非化石能源消费量占能源消费总量比重达17.5%;全国339个地级及以上城市细颗粒物年平均浓度比上年下降3.3%。高水平开放纵深推进。2022年,我国与“一带一路”共建国家进出口额比上年增长15.7%;21个自由贸易试验区进出口额保持两位数增长。民生保障有力有效。2022年,全国居民人均可支配收入比上年实际增长2.9%,与经济增长基本同步;九年义务教育巩固率达95.5%;年末基本养老保险参保人数比上年末增加2436万人。这些指标充分表明,2022年国民经济持续恢复、量增质升,发展韧性持续彰显(见图1)。

图1 2018—2022年主要经济指标走势图