2021年2月25日,习近平总书记在全国脱贫攻坚总结表彰大会上庄严宣告,经过全党全国各族人民共同努力,在迎来中国共产党成立100周年的重要时刻,我国脱贫攻坚战取得了全面胜利,现行标准下9899万农村贫困人口全部脱贫,832个贫困县全部摘帽,12.8万个贫困村全部出列,区域性整体贫困得到解决,完成了消除绝对贫困的艰巨任务,创造了又一个彪炳史册的人间奇迹!贫困标准是贫困测量的基础,准确理解贫困标准,并据此计算贫困发生率,对客观反映脱贫攻坚成就十分重要。

一、基本概念

贫困标准也称贫困线,界定了要摆脱贫困所需要达到的最低生活水准。我国脱贫攻坚期间使用的贫困标准是指农村居民每人每年生活水平在2300元以下(2010年不变价)。这与“两不愁三保障”要求是一致的。

贫困人口指生活在贫困标准以下的人口。其中,当年减贫人口规模为当年末贫困人口减去上年末贫困人口。

贫困发生率也称贫困人口比重指数,指生活在贫困标准以下的人口占全部人口的比重,通常以百分比表示。

二、主要作用

贫困标准是测量贫困人口规模和贫困程度的基础。贫困标准的确定有助于政府和社会瞄准真正的穷人,是制定扶贫政策、评估扶贫成效、开展监测的重要基础性指标。在打好脱贫攻坚战的过程中,准确理解贫困标准的定义,把握其内涵,是做好“扶真贫”“真扶贫”的前提,是精确瞄准“扶持谁”的关键。

三、计算方法

(一)贫困标准的测算。在测算贫困标准时,需要分别测算基本食物需求和非食物需求。以脱贫攻坚期间使用的贫困标准为例,基本食物需求包括每人每天1斤大米或面粉、1斤蔬菜、1两肉或1个鸡蛋,用以提供维持人体健康生存所需 要的每天2100大卡热量和60克左右的蛋白质;非食物需求包括必要的吃穿住支出,也包括必要的教育、健康、交通通信等支出。

同一贫困标准的年度更新。由于物价水平变化,同一标准在不同年份需要进行年度调整,以确保其代表的生活水平不变。按相应年份的价格水平,贫困标准在2010年是每人每年2300元,2011年是2536元、2012年是2625元、2013年是2736元、2014年是2800元、2015年是2855元、2016年是2952元、2017年是2952元、2018年是2995元、2019年是3218元、2020年是3442元。同一条标准在不同年份虽然数值不同,但都代表了同一生活水平,年度间是可比的。

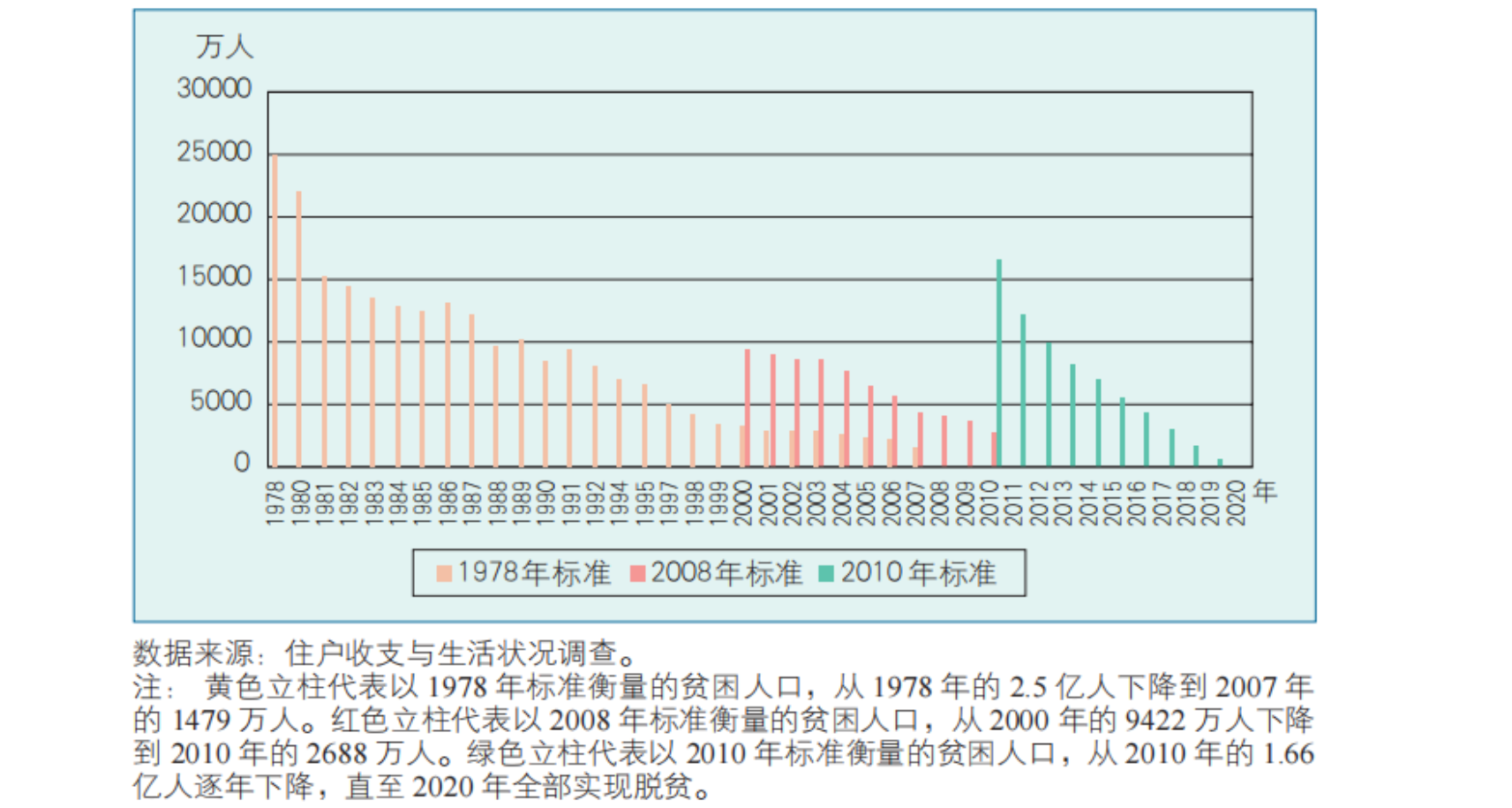

贫困标准的提高。改革开放以来,随着国力的增强,我国两度提高贫困标准,共使用过三条农村贫困线,分别是1978年标准、2008年标准和2010年标准,三条贫困标准代表了不同的生活水平。其中1978年标准代表低水平的生存标准,2008年标准代表基本温饱标准,2010年标准属于稳定温饱标准,见图1。

图1 1978—2020年不同贫困标准衡量的贫困人口规模

(二)贫困人口规模和贫困发生率的计算。按照国际上通行的方法,使用住户收支与生活状况调查分户数据,首先计算出各省份农村居民生活在贫困标准之下的人口比重,即农村贫困发生率,再用各省农村贫困发生率乘以相应的乡村人口,得到分地区农村贫困人口规模。各省份农村贫困人口规模加总即得到全国农村贫困人口规模。

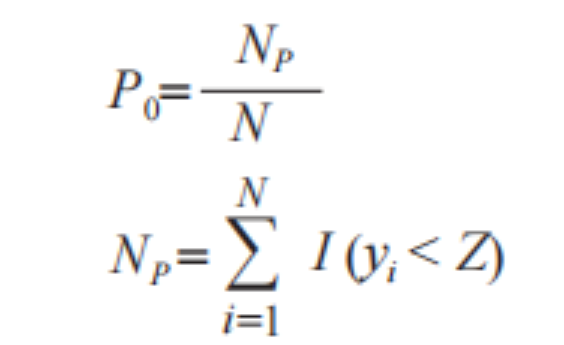

计算公式如下:

其中,![]() 为农村贫困发生率,

为农村贫困发生率,![]() 为农村贫困人口规模,N为乡村总人口,Z为农村贫困标准,

为农村贫困人口规模,N为乡村总人口,Z为农村贫困标准,![]() 为识别贫困户的函数,如生活水平低于贫困标准则为贫困户,

为识别贫困户的函数,如生活水平低于贫困标准则为贫困户,![]() 为农户生活水平。

为农户生活水平。

全国农村贫困人口计算的数据来源为国家统计局组织开展的住户收支与生活状况调查。该调查为抽样调查,以省(区、市)为总体,综合采用分层、多阶段、与人口规模大小成比例(PPS方法)和随机等距抽样相结合的方法抽取调查户。调查由国家统计局各调查总队负责组织实施,采取调查户记账和调查员访问相结合的方式采集住户收入和消费等基础数据。调查获取的农村住户分户数据用于推算农村贫困人口规模和贫困发生率。