调查失业率与经济增长率、物价指数和国际收支平衡状况并称为四大宏观经济指标,是分析宏观经济走势和就业形势变化的重要依据,在各个国家均是最重要的经济指标之一。国家统计局2016年正式建立覆盖全国的劳动力调查制度,按月测算全国城镇调查失业率,2018年起每月定期对外发布数据,为加强宏观经济调控、实施就业优先政策和稳定社会预期发挥了重要作用。

一、概念

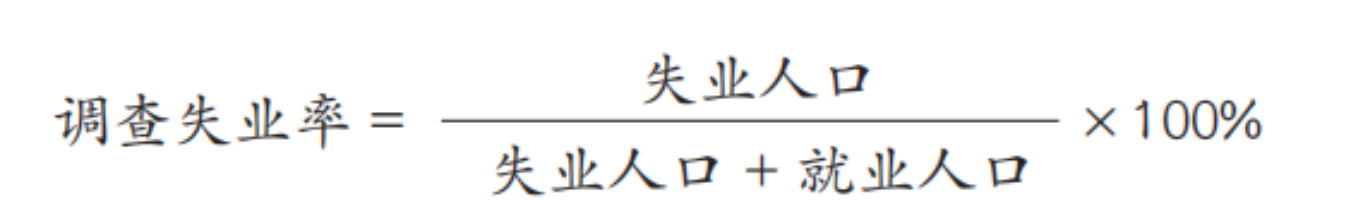

调查失业率指根据抽样调查方法测算得到的失业人口占就业人口与失业人口之和的百分比,计算方法为:

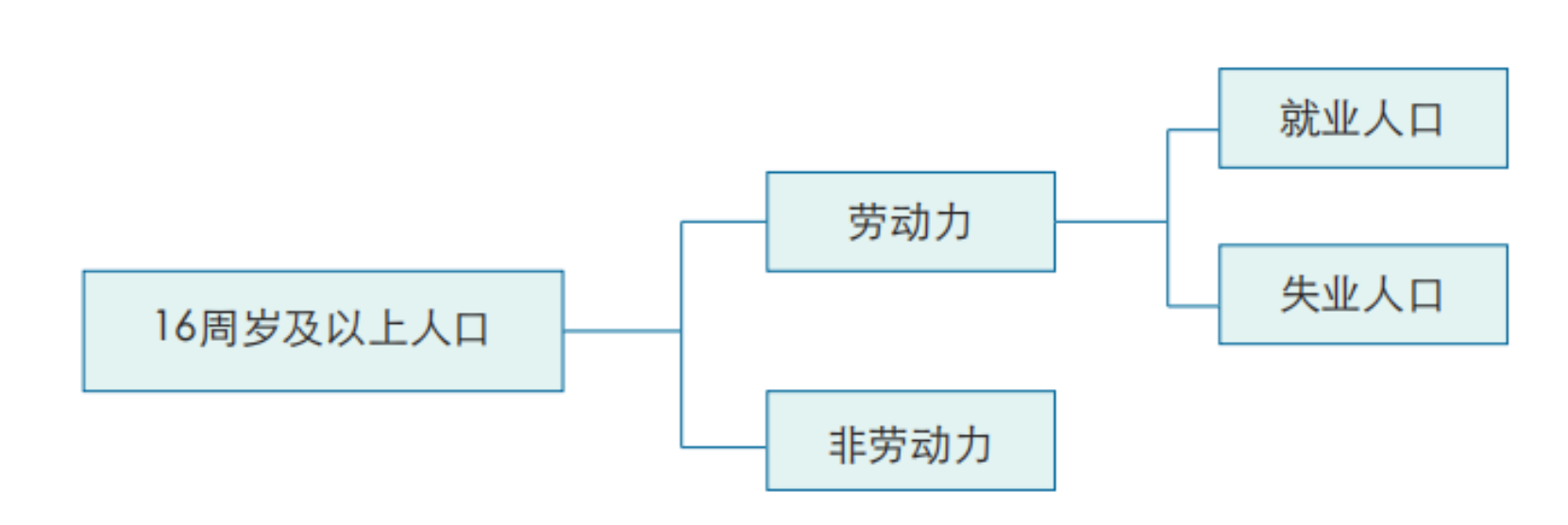

16周岁及以上人口可分为劳动力和非劳动力,其中劳动力包括就业人口和失业人口,如图1所示:

图1 16周岁及以上人口分类

就业人口包括以下两类:(1)在调查参考周内,为取得劳动报酬或经营收入而工作了1小时及以上的人;(2)因休假、临时停工等原因在职未上班的人。失业人口是满足以下三个条件的人:(1)在调查参考周内没有工作;(2)在调查时点前一段时间内找过工作;(3)如果有合适工作,能够立即开始工作。就业人口和失业人口统称为劳动力,其他人口是非劳动力,指没有工作,不找工作或不能去工作的人。这种分类方法是国际劳工组织推荐的统计标准,以此计算的调查失业率是国际可比的。

就业、失业和非劳动力三种状态可以互相转换,就业人口失去工作后,如果找工作并且能去工作就转为失业人口,否则就是非劳动力。

二、统计方法

我国调查失业率数据来源于劳动力调查。这项调查采用分层、二阶段、与住房单元数成比例的抽样方法,先在全国城乡范围内随机抽取居(村)委会,再在抽中的居(村)委会内采用随机等距抽样方法抽取调查户。全国每月调查样本约为34万户,基本覆盖我国31个省(区、市)的所有地级市和县级地区。按现有抽样设计,在90%的置信度下,全国城镇调查失业率相对误差控制在2%以内,各省份相对误差控制在10%以内。

在每月特定时间内,统计部门聘请的调查员会主动访问调查户,采集家庭成员的就业失业信息录入手持电子终端(PAD),通过联网直报系统直接将数据上报到国家统计局。国家统计局对报送的数据进行加权汇总,测算出每月全国和各省份城镇调查失业率。

三、如何看待调查失业率

调查失业率是政府判断经济形势、改进宏观调控和制定就业政策的重要依据。一般而言,失业人口增加或就业人口减少导致失业率上升时,对民生改善和社会稳定都有负面影响,因此世界各国都把稳定就业、降低失业率作为宏观经济政策的核心目标。我国城镇调查失业率反映了包括进城农民工在内的所有城镇常住人口就业状况,在使用这一指标时,应注意以下情况。

(一)城镇调查失业率不可能降为零。失业包括周期性失业、摩擦性失业和结构性失业。周期性失业由社会总需求不足引起,经常出现在经济周期的萧条阶段,一般通过财政、货币等宏观经济政策来解决。摩擦性失业是人们在寻找工作或转换工作过程中的失业,结构性失业是经济结构变化和劳动力的知识、技能、分布等不匹配引起的失业,这两种失业构成的失业率被称为自然失业率,是市场经济条件下劳动力市场运行中难以避免的一部分,只能尽量降低而无法消除。

(二)城镇调查失业率和经济增速之间没有必然规律。一般情况下,经济增速加快有利于降低失业率,经济增速下降导致失业率上升,但这一情况并非普遍适用。从经济结构上看,如果技术进步导致劳动力需求下降,虽然带动经济增速加快,但失业率反而会上升;如果产业结构向吸纳就业能力更强的服务业转型,即使经济增速有所减弱,失业率也可能保持稳定。从经济周期看,在经济萧条时期,由于就业机会减少,部分求职者丧失信心不再寻找工作,从失业人口转为非劳动力,失业率也会下降;在经济复苏时期,由于就业机会增加,原来无工作意愿的人也开始寻找工作,从非劳动力转为失业人口,反而带动失业率短期升高。除受产业结构、经济周期影响外,城镇调查失业率还会受人口结构变化、人口流动、产业和就业政策等因素的影响。

(三)城镇调查失业率不宜作为考核就业工作的依据,也不宜层层分解。失业率高低受多方面因素影响,就业政策作为影响因素之一,很难完全抵消其他因素尤其是经济增速波动的影响,因此失业率水平高不一定代表就业工作成效不好,反之亦然。失业率通过反映就业形势变化来监测宏观经济运行状况,主要作用是为财政政策、货币政策和就业政策等宏观调控政策提供依据,再加上劳动力在相邻城市频繁流动,会影响邻近地区失业率水平,因此城镇调查失业率对地市和县(区)层级的意义相对有限。

四、例证

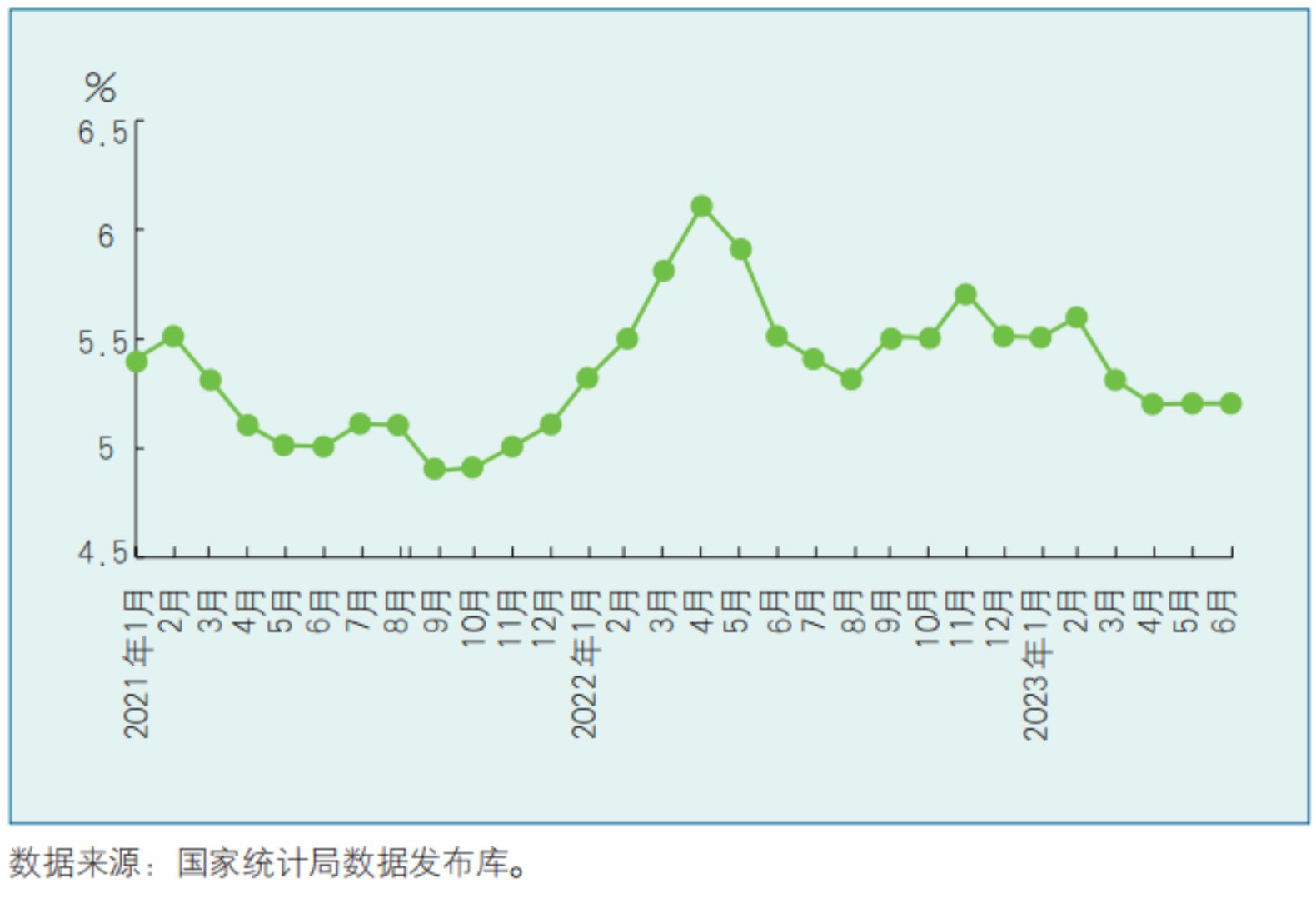

近年来,面对复杂严峻的国内外环境,各地区各部门坚决贯彻党中央、国务院决策部署,全力以赴稳就业保就业,城镇调查失业率虽然一度冲高到6.0%以上,但随后快速回落,多数时间运行在5.5%以内,就业局势保持总体稳定。2023年以来,随着经济运行整体好转,稳就业政策持续发力显效,城镇调查失业率从年初高位逐步回落,6月份降至5.2%的较低水平,就业形势持续恢复向好(如图2)。

图2 全国城镇调查失业率